Nun kommen wir zum wichtiges Teil des Ambilights – die boblight.conf.

Artikelserie

SEDU Ambilight – Artikelserie – Einleitung, Aufbau und Allgemeines

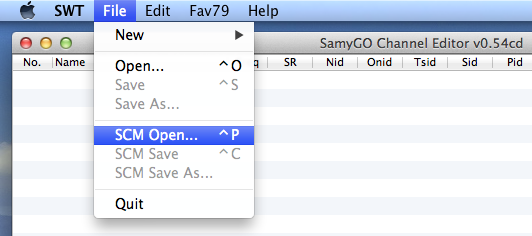

SEDU Ambilight – SEDU-Board mit SEDUsetup konfigurieren

SEDU Ambilight – boblight.conf mit BoblightConfigTool für boblightd erzeugen

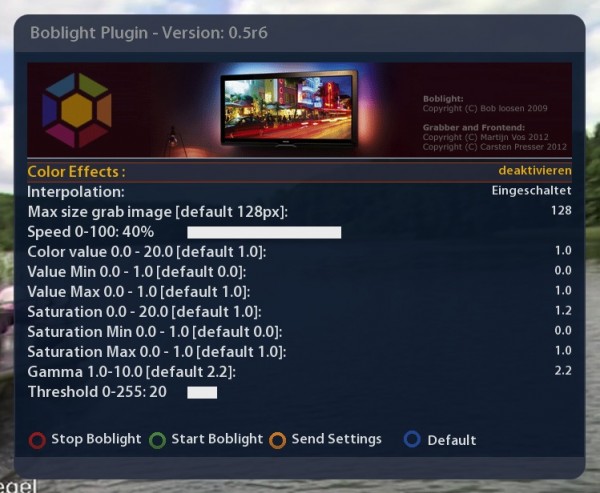

SEDU Ambilight – Dreambox – Boblight Plugin installieren und konfigurieren

SEDU Ambilight – HTPC – boblight-X11 mit dem boblightd Dienst der Dreambox verbinden

Was ist die boblight.conf?

Die boblight.conf wird für den Boblight-Dienst (boblightd) benötigt – ohne diese Konfigurationsdatei weiß der Dienst nicht welches Gerät er ansprechen soll, wo sich welche LED befindet und vorallem wieviele LED’s angesprochen werden können.

Beispiel:

#[global] interface 127.0.0.1 port 19333 [device] name ambilight output /dev/ttyUSB0 channels 768 type momo interval 10000 prefix 5A B0 postfix A5 rate 500000 [color] name red rgb FF0000 gamma 0.95 adjust 0.58 blacklevel 0.0 # # ... weitere, mehrere 100 Zeilen # [light] name SubLeft10 color red ambilight 187 color green ambilight 188 color blue ambilight 189 hscan 0 10 vscan 80 100

Man kann diese, bei mir 540 Zeilen lange, boblight.conf natürlich auch händisch, Zeile für Zeile, selber anlegen – aber darauf hat glaube ich keiner von uns Lust. ![]()

boblight.conf mit dem BoblightConfigTool erzeugen

Krautmaster hat das BoblightConfigTool in Microsoft .NET geschrieben, daher müsstet ihr zum Verwenden des Tools auch .NET (Version 3.5) installiert haben. Ihr habt bereits im ersten Artikel schon einmal den Namen Krautmaster (Mathias Kraut) gelesen, ein sehr freundlicher und hilfsbereiter Typ.

Beim ersten Blick in das Tool ging es mir wahrscheinlich genauso wie euch gerade – boah da ist ganz schön viel zum Einstellen!

Info: Ich erkläre euch hier natürlich die Konfiguration anhand von meinem Ambilight, daher schaut vielleicht ab und an mal auf dieses Bild.

Der grüne Pfeil, links unten, sagt dem Tool, dass sich die Spannungs(eck)platine dort befindet – d.h. der Anfang des Ambilights (Ringverbund) und die ersten LEDs. Channels Left / Top / Right / Sub-Right / Sub / Sub-Left sind eigentlich selbsterklärend, aber ihr zählt tatsächlich alle LEDs - auch wenn sie sich an den Ecken überlappen.

- Channels Left = 4 Platinen * 3 LEDs + 1 LED (Ecke) = 13

- Channels Top = 7 Platinen * 3 LEDs + 1 LED (Ecke) = 22

- Channels Right = 4 Platinen * 3 LEDs + 1 LED (Ecke) = 13

- Channels Sub-Right = 3 Platinen * 3 LEDs + 0 LED (Ecke) = 9 (Bild spiegeln!)

- Channels Sub = 0 Platinen * 3 LEDs + 0 LED (Ecke) = 0 (wegen Freiraum in der Mitte)

- Channels Sub-Left = 3 Platinen * 3 LEDs + 1 LED (Ecke) = 10

Device Settings und Color Settings könnt ihr einfach, so wie auf dem Screenshot zu sehen ist, anpassen, dazu ist keine weitere Erklärung nötig.

Info: Am 27. Juli ist der Standardwert für Gamma von 1.0 auf 2.2 im Boblight verändert worden, daher findet man im Internet viele HowTo’s, wo die boblight.conf mit wesentlich höheren Gammawerten (Red / Green / Blue gamma) erzeugt wurde – dann muss der aktuelle Boblight-Dienst auch mit der Option -o gamma 1.0 gestartet werden. Das ist in meiner HowTo alles up-to-date! (lange Erklärung)

Mit BlockSettings – Vertical / Horizontal Block Blur in % stellt man die Unschärfe ein, damit sich die LED-Bereiche zum Beispiel um 1% überlagern. BlockSettings – Border Top/Bottom / Left/Right sollte selbst erklärend sein. Verändert man diese Werte, wird die Farbe des Bildes nicht mehr direkt am Rand analysiert, sondern je nach Wert weiter im Inneren.

BlockSettings – Vertical / Horizontal Block Depth erkläre ich hier außer der Reihe, weil ich euch hierzu noch ein paar mehr Infos mit auf den Weg geben will.

Info: Der Client für den Boblight-Dienst (boblightd) heißt boblight-X11 (Linux), für die Dreambox, VU+ oder Xtrend ET heißt er boblight-enigma2. Der Client für die Linux-Receiver (boblight-enigma2) basiert aber auf boblight-X11 – das heißt, es ist eigentlich fast das gleiche. Für XBMC gibt es ein eigenständiges Plugin, das XBMC Boblight Addon (man muss bei einem Linux Media-PC natürlich nicht das XBMC Plugin verwenden, man kann auch boblight-X11 verwenden – so mache ich es).

Boblight-X11 und boblight-enigma2 analysieren das komplette Bild, welches ihr auch auf dem Fernseher seht – also eventuell auch schwarze Balken beim Format 4/3 oder 16/10.

Genau dafür gibt es diese Einstellungen. Bei einem 16/10 Film (vorausgesetzt ihr habt einen 16/9 Fernseher) zum Beispiel, würde dann mit dem Standardwert von 10 oben und unten keine LED leuchten, weil im Analysebereich nur ein schwarzer Balken ist – daher steht bei mir 20 drin. Allerdings muss man dazu sagen, dass die LEDs bei einem 16/10 Film, oben und unten, dann nicht so hell leuchten wie bei einem 16/9 Film – da ja dennoch ein schwarzer Balken mit analysiert wird und das die Helligkeit der LEDs leicht vermindert. Man könnte nun Border Top/Bottom verändern, aber ob es das wert ist, muss jeder selber entscheiden.

Info: Das XBMC Boblight Addon hingegen analysiert nur, dass Video (Videoplayer), das gerade läuft – das heißt keine schwarzen Balken, aber im Menü vom XBMC funktioniert das Ambilight dann logischerweise nicht. In der neuesten Version vom XBMC Boblight Addon kann man aber ein festes Hintergrundlicht festlegen, wenn kein Film wiedergegeben wird.

Solltet ihr also das Ambilight nur mit einem Linux Media-PC inklusive XBMC und XBMC Boblight Addon betreiben wollen, braucht ihr bei BlockSettings – Vertical / Horizontal Block Depth nichts anderes einstellen oder verändern. (Standardwert ist 10)

Bei Fragen, gerne Fragen! ![]()

UPDATE_2013-02-09: Es gibt V1 und V2 Platinen mit unterschiedlichen LEDs.

Bei V1 Platinen sollte man in der boblight.conf diese Farb-, Gamma-, Korrektur- und Schwarzwerte verwenden …

Bei V1 Platinen sollte man in der boblight.conf diese Farb-, Gamma-, Korrektur- und Schwarzwerte verwenden …

[color] name red rgb FF0000 gamma 0.95 adjust 0.58 blacklevel 0.0 [color] name green rgb 00FF00 gamma 0.95 adjust 1.0 blacklevel 0.0 [color] name blue rgb 0000FF gamma 1.00 adjust 0.6 blacklevel 0.0

Bei V2 Platinen sollte man in der boblight.conf diese Farb-, Gamma-, Korrektur- und Schwarzwerte verwenden …

[color] name red rgb FF0000 gamma 1 adjust 1 blacklevel 0.0 [color] name green rgb 00FF00 gamma 1 adjust 1 blacklevel 0.0 [color] name blue rgb 0000FF gamma 1 adjust 1 blacklevel 0.0

© loggn.de, 2012. |

Permalink |

27 Kommentare

_nico bei Twitter und Google+ | loggn.de bei Facebook und Google+

Copyright © 2009-2013

Dieser Feed ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Der gewerbliche Gebrauch, in gedruckter oder digitaler Form, ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Betreibers nicht erlaubt.